2025.10.2(木)題詠「笛」・鑑賞「ちょうちん」

| 投稿日 |

: 2025/09/26(Fri) 10:44 |

| 投稿者 |

: ひさお |

| 参照先 |

: |

2025.10.2(木)題詠「笛」・鑑賞「ちょうちん」

題詠「笛」

鑑賞「ちょうちん」

出題者 ひさお

鑑賞「ちょうちん」

1.軒ごとの祭りちょうちん灯(あか)り点(つ)き氏神紋の沢瀉うかぶ ひらら

2.ちやうちんを持たせ帰した与之助は七つ泣きつつ両国橋を ウプラ

3.ありし日の夫の夕べは赤ちょうちんに会社のことも妻子も忘れる さらら

4.尻に茶の星をいただく秋茄子の美味し祭りのちょうちん揺れる たかし

5.酒を酌みおでんを食べて夜更けまで赤ちょうちん(ちやうちん)の店に呑みつぐ ひさお

編集

Re: 2025.10.2(木)題詠「笛」・鑑賞「ちょうちん」

| 投稿日 |

: 2025/10/03(Fri) 19:53 |

| 投稿者 |

: ひさお |

| 参照先 |

: |

茄子のお尻

たかしさんありがとうございます。おしゃる通り茄子の先端はお尻と言うのが正しいのですね。

ネットでいろいろ見ましたが、先端がお尻となっていました。

お尻が茶色になるのは原因がいろいろあって複雑なようですね。

茄子に風が当たり過ぎたので、種を守るため実を硬くしてできた傷という説 チャノホコリダニによる被害 ハナムクリが吸蜜した傷を茄子が自己修復したもの などなど。どれが正しいのか判断しかねます。どちらかと言うと秋にやや多く見られるらしい。

編集

Re: 2025.10.2(木)題詠「笛」・鑑賞「ちょうちん」

| 投稿日 |

: 2025/10/03(Fri) 17:43 |

| 投稿者 |

: たかし |

| 参照先 |

: |

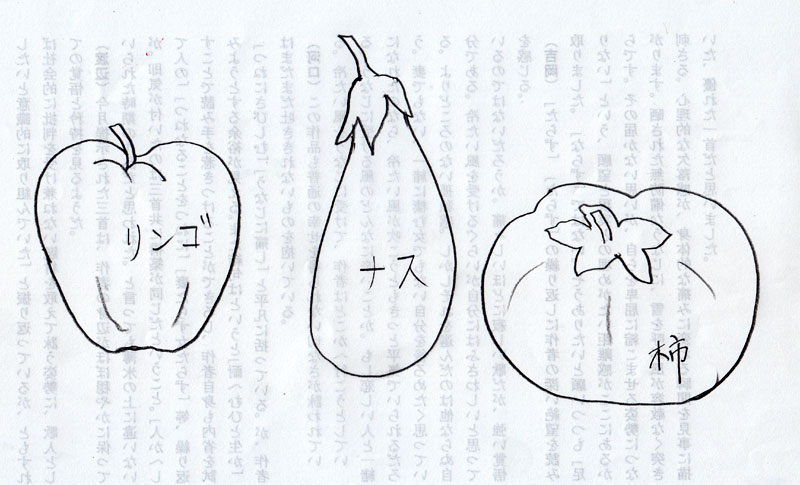

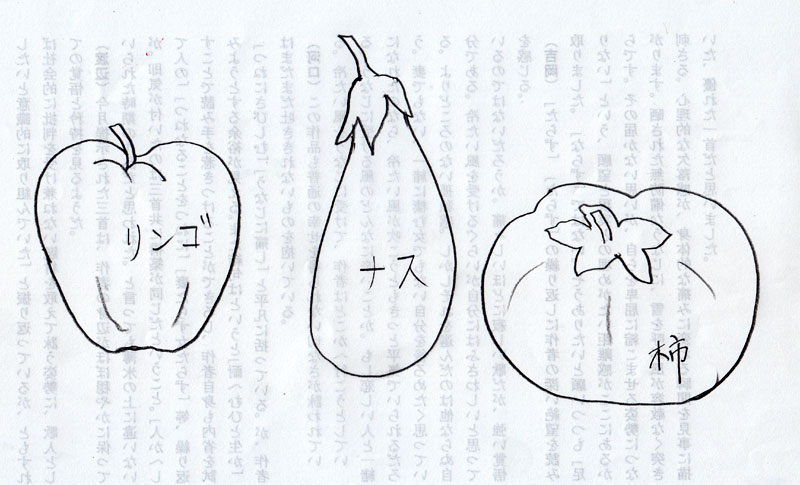

茄子の星は秋茄子だけのものでなく茄子全体にあるのではないか・・・ひさおさんの考察、ありがとうございます。

そうかも知れないと私も思います。

もう一つの茄子の尻が逆ではないか、という説ですが、

これにはちょっと賛同しかねます。

茄子は茎にぶら下がっていますが、ヘタのある方を茎に付けてぶらさがっています。

その姿で一番下になる部分が尻ではないかと思うのです。

図のようにリンゴなどでも、甘いリンゴは尻を見ろと、尻まで赤いリンゴが甘いのだと何かで教わりました。

つまりヘタのある側は頭になるのではないか。

編集

Re: 2025.10.2(木)題詠「笛」・鑑賞「ちょうちん」

| 投稿日 |

: 2025/10/03(Fri) 09:27 |

| 投稿者 |

: ひさお |

| 参照先 |

: |

4.尻に茶の星をいただく秋茄子の美味し祭りのちょうちん揺れる たかし

たかしさん。解説をいただきありがとうございました。

茄子につく星は、私はどのシーズンにも見られるものと思っていました。秋茄子だけにつくものではないと、今も半信半疑です。

それに、星のつく位置は茄子の尻ではなく、頭ではないかとも思っています。お尻はへたの方ではないのでしょうか。

編集

Re: 2025.10.2(木)題詠「笛」・鑑賞「ちょうちん」

| 投稿日 |

: 2025/10/03(Fri) 06:23 |

| 投稿者 |

: たかし |

| 参照先 |

: |

「尻に茶の星をいただく」が分からないという評を多数いただきました。

わが家は今年、茄子や胡瓜の夏野菜が、例年は失敗が多いのに、今年はどうしたわけか、とても上手に出来て、

10月になった今も毎日2、3個は穫れています(茄子のみ、胡瓜は早くに終了)。

9月の後半くらいから茄子の尻に茶色の星型の印が出るようになりました(写真のように)

それで、私は秋茄子は全てがこうしたものなのかと思い、秋茄子の特徴なのだと思い込んで、

この歌を作りました。

しかし、わたしの思い違いなのかも知れないと、皆さんのコメントを読んだ今、思い始めております。

この星は秋茄子の特徴ではないのですか?肥料不足?

編集

Re: 2025.10.2(木)題詠「笛」・鑑賞「ちょうちん」

| 投稿日 |

: 2025/10/02(Thu) 21:52 |

| 投稿者 |

: さらら |

| 参照先 |

: |

付属小に通いし二人子笛借りに幾たび校舎を走っただろう さらら

編集

Re: 2025.10.2(木)題詠「笛」・鑑賞「ちょうちん」

| 投稿日 |

: 2025/10/02(Thu) 21:33 |

| 投稿者 |

: さらら |

| 参照先 |

: |

1.軒ごとの祭りちょうちん灯(あか)り点(つ)き氏神紋の沢瀉うかぶ ひらら

かってお祭りには各家の表に提灯がつるされ夜には灯明で町内の連帯暖かさがただよう。

2.ちやうちんを持たせ帰した与之助は七つ泣きつつ両国橋を ウプラ

昔のお話の一説かな〜暗い夜道を七つの与之助が心細くて泣きながら両国橋をとぼとぼと帰っていく。

3.ありし日の夫の夕べは赤ちょうちんに会社のことも妻子も忘れる さらら

4.尻に茶の星をいただく秋茄子の美味し祭りのちょうちん揺れる たかし

尻に茶の星がわかりません 祭りの提灯が揺れる集いの場にとろける様においしい秋茄子が忘れられない。

5.酒を酌みおでんを食べて夜更けまで赤ちょうちん(ちやうちん)の店に呑みつぐ ひさお

殿方は勤務時間中は人間関係の複雑な空気の中で黙々と終日働く。

やっと会社がひけて己の自由時間 赤ちょうちんで飲むのが1日のゴールデンタイム。その体験があり 今も健やかに生きられる。

編集

Re: 2025.10.2(木)題詠「笛」・鑑賞「ちょうちん」

| 投稿日 |

: 2025/10/02(Thu) 19:21 |

| 投稿者 |

: ウプラ |

| 参照先 |

: |

笛をふく秋吉敏子佳かりけり終はり真横にくるぶし上げて

編集

Re: 2025.10.2(木)題詠「笛」・鑑賞「ちょうちん」

| 投稿日 |

: 2025/10/02(Thu) 19:13 |

| 投稿者 |

: ひさお |

| 参照先 |

: |

題詠今週の出題

バス

編集

Re: 2025.10.2(木)題詠「笛」・鑑賞「ちょうちん」

| 投稿日 |

: 2025/10/02(Thu) 19:09 |

| 投稿者 |

: ウプラ |

| 参照先 |

: |

1.軒ごとの祭りちょうちん灯(あか)り点(つ)き氏神紋の沢瀉うかぶ ひらら

薄暮が夕闇に変わる頃、家家の玄関や軒に提灯が灯り、祭り気分が高まっていく。

こうした年中行事をこなすことで、ともすればかたちもなく流れ出してしまう世界にある種の枠を与える。これも先人の生み出した知恵であろう。

「氏神紋の沢瀉うかぶ 」がよく見えて佳いなぁと思う。キリッと華やかであることがどこか切ないこの世の一瞬の灯りである。

2.ちやうちんを持たせ帰した与之助は七つ泣きつつ両国橋を ウプラ

3.ありし日の夫の夕べは赤ちょうちんに会社のことも妻子も忘れる さらら

「赤ちょうちんに会社のことも妻子も忘れる」夫だったが、仕事も精力的にされたのだろうから、太く短い人生をエネルギッシュに駆け抜けた人だろう。

破滅型の無頼漢というような匂いも少しして、部下には親分肌の魅力のある、昭和の男だなと思う。家族はとても大変だったにちがいない。

4.尻に茶の星をいただく秋茄子の美味し祭りのちょうちん揺れる たかし

「尻に茶の星をいただく」・・・これは、茄子の尻の部分に小さな傷がついて、そこが茶色のかさぶたのようになっているということかもしれない。その形が星形なので、天から降りて来たように「いただく」とした・・・のかもしれない・・・とあまりよくわからないのだが気にはならず、星をいただく美味しい秋茄子に秋祭りの提灯の灯が揺れて、(遠い戦火の人々を思えば)天からの贈り物のような時間がここにはあると思った。

5.酒を酌みおでんを食べて夜更けまで赤ちょうちん(ちやうちん)の店に呑みつぐ ひさお

気の合う仕事仲間とのアフターファイブ、冗談や愚痴や噂話に働き盛りの明るい充実感も加わり、気分良さそうな感じが伝わる。「赤ちやうちんの店」は屋台というより、値も気も張らない庶民的な飲み屋さんだろう。結句の「呑みつぐ」から考えて、初句にやや重複感。

編集

Re: 2025.10.2(木)題詠「笛」・鑑賞「ちょうちん」

| 投稿日 |

: 2025/10/02(Thu) 17:27 |

| 投稿者 |

: ひらら |

| 参照先 |

: |

.軒ごとの祭りちょうちん灯(あか)り点(つ)き氏神紋の沢瀉うかぶ ひらら

2.ちやうちんを持たせ帰した与之助は七つ泣きつつ両国橋を ウプラ

時代劇物語の一場面であろう。ちょうちんを持たせ帰らせた七つの与之助が泣きながら両国橋を渡っている。七歳児の名前、日暮れの両国橋、時代劇映画の一場面のよう。

3.ありし日の夫の夕べは赤ちょうちんに会社のことも妻子も忘れる さらら

在りし日元気な現役時代のご主人のある日の一コマ。酒豪のご主人は仕事も母子もそっちのけで赤ちょちんの酒場でときを過ごされて、帰宅も遅くちょっと愚痴りたくなる作者。あき

4.尻に茶の星をいただく秋茄子の美味し祭りのちょうちん揺れる たかし

ちょうちんの揺れる秋祭りの頃は秋茄子が美味しい。自家菜園での採りたての茄子如何ほど美味しいか。「尻に茶の星をいただく」がわからない。

今年は猛暑と旱水不足でか、夏野菜がもうひとつ残念だった。なすもおいしくなかった(車無しで産地へ行けず)

5.酒を酌みおでんを食べて夜更けまで赤ちょうちん(ちやうちん)の店に呑みつぐ ひさお

現役時代か、それとも現在もか。お酒、おでん、赤ちょちんの店で夜更けまで。くつろいだある日の作者。

こういう時間、少し羨ましい。

記事編集

編集

Re: 2025.10.2(木)題詠「笛」・鑑賞「ちょうちん」

| 投稿日 |

: 2025/10/02(Thu) 17:15 |

| 投稿者 |

: たかし |

| 参照先 |

: |

鑑賞「ちょうちん」

1.軒ごとの祭りちょうちん灯(あか)り点(つ)き氏神紋の沢瀉うかぶ ひらら

「沢潟うかぶ」の沢潟(おもだか)とは、植物のオモダカを図案化した紋様。

沢潟の葉の形が矢の鏃の形に似ていることから勝軍草(かちいくさぐさ)と呼ばれ、武士が好んで家紋に使った。

多くの氏族が家紋に使ったために、方々の地域の氏神さまにもこの沢潟紋の処があるのだと思われる。

ちょうちんに灯りが点って、紋の沢潟が浮かぶという構成、よく考えられていていいと思う。

2.ちやうちんを持たせ帰した与之助は七つ泣きつつ両国橋を ウプラ

作者の創作の物語であろうかと思った。周五郎や周平の小説にありそうな素材だが・・・

与之助は母が働いている料理屋を探しあてて遠くからやって来た。

母のせつは不憫に思っても中居の仕事が一番いそがしい夕暮れである。

秋の日は短い。せめてのことに番頭に無理を言ってちょうちんを一つ借りて与之助に「これを持ってお帰り」と。

「ちやうちんを持たせ帰した」や「七つ泣きつつ」が言葉の調子が良く、

与之助、七つ、両国橋・・・物語の素材がいい。作者は江戸の人だ。

3.ありし日の夫の夕べは赤ちょうちんに会社のことも妻子も忘れる さらら

作者のご夫君はお酒が好きだったようだ。

毎夜のように赤ちょうちん(屋台の飲み屋)の止まり木に止まる。

酔いつぶれての帰宅も多かったのではないか。

そうしたことも今は懐かしい思い出となっている。

初句の入り方だが、

歌の上下を逆にして、「赤ちょうちんに」から入ってみてはどうかと思った。

「赤ちょうちんに肩染まるまで妻も子も会社も忘れておりし夫は」などと。

4.尻に茶の星をいただく秋茄子の美味し祭りのちょうちん揺れる たかし

5.酒を酌みおでんを食べて夜更けまで赤ちょうちん(ちやうちん)の店に呑みつぐ ひさお

お酒を製造し販売する会社で働いていた作者。飲む方も自然と強くなったことであろうと推測する。

赤ちょうちんの店とは、本来は屋台の飲み屋を象徴していると思うが、ちゃんとした店を構える飲み屋さんも赤ちょうちんを提げている。

だから「赤ちょうちん」イコール飲み屋と考えるが、「酒を汲みおでんを食べて」なので、この歌の「赤ちょうちん」は屋台の店の設定であろう。

夜更けまで屋台の止まり木にずり落ちそうになっている客に「お客さん看板ですよ」と屋台のおやじが声を掛けている図が浮かぶ。

時には現実を忘れるまで飲みたい日もあったのだろう。

編集

Re: 2025.10.2(木)題詠「笛」・鑑賞「ちょうちん」

| 投稿日 |

: 2025/10/02(Thu) 15:16 |

| 投稿者 |

: ひさお |

| 参照先 |

: |

やはらかに井上真美の篠笛の音が響きゐてうとうととなる ひさお

編集

Re: 2025.10.2(木)題詠「笛」・鑑賞「ちょうちん」

| 投稿日 |

: 2025/10/02(Thu) 15:14 |

| 投稿者 |

: ひさお |

| 参照先 |

: |

1. 軒ごとの祭りちょうちん灯(あか)り点(つ)き氏神紋の沢瀉うかぶ ひらら

お祭りで各戸のちょうちんに灯りがともされ、おもだか紋がくっきり浮かぶという状況。お祭りの嬉しい光景だ。

2.ちやうちんを持たせ帰した与之助は七つ泣きつつ両国橋を ウプラ

与之助についてはよく分からない。山本周五郎の与之助ではないようだ。

「七つ」は与之助の年齢であろう。あるいは時間であろうか。時間なら15時から17時が七つ(申)になるが、この時間ならちょうちんは必要ない(冬なら17時近くなると暗くなるが)。

七歳のこどもが一人夜道をちょうちんを持って泣きながら歩いている。気になるシーンである。

3.ありし日の夫の夕べは赤ちょうちんに会社のことも妻子も忘れる さらら

元気であられたときの夫の生活の一齣。夕方になるとすべてを忘れて一杯飲み屋で飲む

ことが多かった。頻繁に妻子を忘れて飲んでいた夫に少し恨みの気持ちがあるようだ。

4.尻に茶の星をいただく秋茄子の美味し祭りのちょうちん揺れる たかし

秋祭りのちょうちんに灯りがともされ揺れている。おいしい秋茄子をいただき、最後に茶の星をいただく。たのしいお祭りのシーンである。

「尻に茶の星」が私にはよく分からなかった。最後に出される茶の星と解釈した。

5.酒を酌みおでんを食べて夜更けまで赤ちょうちん(ちやうちん)の店に呑みつぐ ひさお

編集

Re: 2025.10.2(木)題詠「笛」・鑑賞「ちょうちん」

| 投稿日 |

: 2025/10/02(Thu) 10:48 |

| 投稿者 |

: ひらら |

| 参照先 |

: |

詠草

君のふく口笛の曲にハミングし自転車走らす湖岸道路を ひらら

編集

Re: 2025.10.2(木)題詠「笛」・鑑賞「ちょうちん」

| 投稿日 |

: 2025/10/02(Thu) 10:36 |

| 投稿者 |

: たかし |

| 参照先 |

: |

ふよふよと鳴る笛の音に誘(いざな)われふらふらとさまよい出でてつかまる たかし

3句訂正しました

編集